梅干しの重石を外すタイミングは、梅酢がしっかり梅を覆った後がひとつの目安です。

塩漬けのの初期は梅の1.5〜2倍ほどの重さをかけ、梅酢が全体に上がったら少しずつ重石を軽くしていきます。

外す時期が遅すぎると梅が潰れやすくなり、早すぎてもカビの心配が出てきます。

この記事では、梅酢の状態や見た目から判断する方法、段階的な重石の使い方、代用品を使うときの注意点までをわかりやすくまとめています。

梅干しの重石、外すタイミングはいつが目安?

梅酢がしっかり上がるまでの期間の目安

梅干し作りのなかで、「重石って、いつ外すのがいいの?」というのは、初心者さんがよく迷うところ。

一般的には、梅酢が梅をしっかり覆ったら、重石を軽くする時期に入ります。

塩漬けから3〜7日くらいで梅酢が出てくることが多いのですが、気温や梅の熟し具合によっても差が出るんですね。

なので、カレンダーよりも“今どんな状態か”を優先したほうがうまくいきやすい印象です。

見た目で判断する梅酢の状態の特徴

梅酢の状態は、目で見ても判断できます。

たとえば、梅がしっかり液体に沈んでいて、上に浮いていないかどうか。

梅酢の色が透明〜薄い琥珀色になっているかどうか。これがひとつの目安です。

反対に、梅の頭が出ていたり、白いふわっとした膜が浮いていたりするなら、まだ重石を外すには早いかもしれません。

ちょっとした変化を見逃さないようにしたいところですね。

重石を外す前に確認したい主なポイント

重石を外す前にチェックしておきたいのは、この3つ。

- 梅がすべて梅酢にしっかり浸かっているか

- 表面にカビや白っぽい膜が出ていないか

- 梅酢が澄んでいて濁っていないか

この状態がそろっていれば、いよいよ重石を減らしていくタイミング。

といっても一気に取るのではなく、まずは半分くらいにして様子を見ながら調整していくのがポイントです。

梅酢が上がった後の重石の扱い方と注意点

重石を減らすことで起きにくくなるトラブルとは

梅酢が上がった後もそのままの重石をかけ続けていると、梅がぺしゃんこに潰れてしまうことがあります。

潰れた部分から果肉が崩れると、見た目もやや残念な感じになってしまいますし、後の管理もしづらくなるんですよね。

だからこそ、梅酢が梅全体に行き渡った時点で、重石は段階的に軽くするのが定番。

やわらかい梅を使っているなら、特に気を配りたいところです。

カビ対策としての重石の役割を再確認

重石には梅から水分を引き出すだけでなく、カビが出にくい状態を作る働きもあります。

梅が空気に触れず、しっかり梅酢に沈んでいると、雑菌の繁殖も抑えやすくなります。

だからこそ、重石を軽くしていく時も、梅が浮かないようにすることが大事。

沈んだ状態をキープできていれば、あとは梅酢の力がしっかり支えてくれるんですね。

環境や容器によって変わる判断のヒント

「梅酢が出るまで◯日」みたいな数字って、環境によって変わってきます。

たとえば、ガラス瓶よりもホーロー容器のほうが温度が安定しやすかったり、置き場所の湿度や気温によっても梅酢の上がり方が違ってきます。

なので、レシピの通りにやっても進み具合に差が出るのは自然なこと。

自分の家の環境に合わせて、見た目や香りの変化でタイミングをつかんでいくのが一番です。

梅干し作りでの重石使用期間と段階的な調整方法

塩漬け開始〜梅酢が上がるまでの重石の役割

梅干し作りのスタート段階、塩漬け初期で重石が果たす役割はとっても大きいです。

梅から水分を引き出して梅酢を作るのがこの重石の仕事。

梅1kgに対して、だいたい1.5〜2kgの重石をのせるのが一般的ですね。

この圧で塩がしっかり梅に馴染み、梅酢が上がってくるという流れです。

最初の数日は、少し強めに重石をかけておくほうが、梅酢が出やすくなります。

梅酢が上がった後に重石を減らすときの流れ

梅酢が梅全体をしっかり覆ってきたら、いよいよ重石の減量タイム。

ただし、ここで一気に外すのはちょっと待った!です。

梅が浮いてしまうと空気に触れてカビの原因になることもあるので、まずは重石を半分くらいに減らして様子を見ていきます。

数日ごとに状態をチェックして、梅が沈んだままならさらに軽くしても大丈夫。

土用干しの直前には重石を完全に外しておきます。

土用干し前までの管理ポイント

重石を軽くしたあとも、土用干しまでの間は油断しないのがコツです。

たとえば次のような点をときどきチェックしてみましょう。

- 梅が浮いていないか

- 梅酢に濁りが出ていないか

- フチや表面に白い膜がついていないか

これらを確認しながら、置き場所も直射日光の当たらない涼しい場所にしておくと、安定して管理しやすくなります。

土用干しの頃には、梅干しらしい香りも立ってきて「そろそろかな」と気分も上がってくる時期ですね。

重石の重さはどのくらい?目安と役割を理解しよう

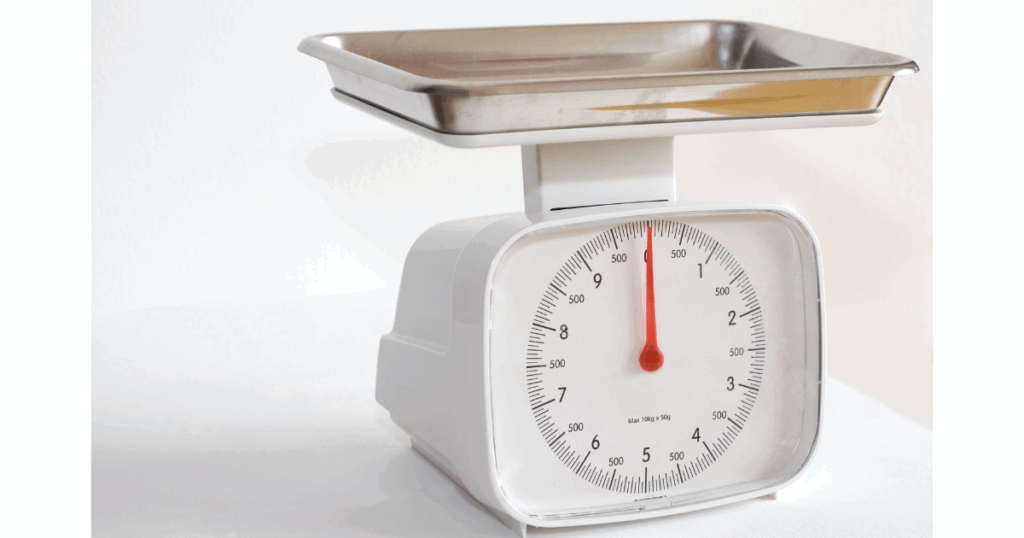

使用する梅の量に対する重石の重さの目安

重石の重さ、実はけっこう大事です。

重すぎると潰れるし、軽すぎると梅酢がなかなか上がらない。

そのちょうどいいバランスが、梅の1.5〜2倍くらいの重さ。

たとえば1kgの梅を漬けるなら、1.5kg〜2kgの重石というイメージです。

あまり神経質になる必要はありませんが、だいたいの基準がわかっていると安心です。

重すぎたり軽すぎたりすることで起こりうること

重石が重すぎると、梅が潰れて果肉が崩れたり、皮が破れたりすることがあります。

逆に軽すぎると、梅酢が上がるのに時間がかかり、空気に触れた梅からカビが発生しやすくなることも。

梅の状態に合わせて、重さを調整しながら進めると失敗が少なくなります。

状況に応じた重さの調整方法

重石の調整は“状況に応じて”が基本です。

気温が高くて梅がよく熟れているときは、やや軽めでも梅酢が上がりやすいですし、気温が低めだったり、梅が硬めの品種だったりすると、少し重めの方がいい場合も。

調整には、ペットボトルや水袋を使うと微調整しやすくて便利です。

台所にあるものでうまく調整できると、ちょっと得した気分になりますよね。

重石を軽くする時期の目安とその方法例

「軽くする」のはいつ頃?見極めるためのヒント

重石を軽くするタイミングって、ちょっと迷いますよね。

目安になるのは、梅酢が梅全体をしっかり覆っているかどうか。

液面から梅の頭が出ていなければ、重石を減らしても問題ない状態です。

漬け始めてから3〜7日くらいでそうなるケースが多いですが、環境によって前後します。

日数にこだわらず、「今、梅がどうなってるか」をよく観察して判断するといいですね。

段階的に軽くすることで避けやすくなるトラブル

重石は「外す」より「減らす」が基本。

いきなりゼロにしてしまうと、梅が浮いてきてしまうこともあります。

そうなると空気に触れてカビが出やすくなるんですよね。

だからこそ、まずは重石を半分くらいにして数日間様子を見てみるのが安心です。

梅がちゃんと沈んでいるなら、さらに軽くするステップへ。

こうして少しずつ調整することで、トラブルも回避しやすくなります。

軽くした後の管理と保存の工夫

重石を軽くしたあとも、梅がちゃんと梅酢に沈んでいるかは定期的にチェックしたいところ。

もし浮いてくるようであれば、落としぶたやラップをかぶせて抑えるなどの対応でもよさそうです。

保存場所は、温度や湿度の変化が少ない冷暗所が理想的。

また、容器のフチや梅の表面に白っぽいものがついていないかも、ときどき見ておくと安心です。

ペットボトルや水袋は使える?代用品の扱い方の注意点

代用品が使われる理由と特徴

「重石なんてうちにないよ〜」という方も多いはず。

そこで活躍するのが、ペットボトルや水袋などの代用品。

家にあるもので重さの調整ができるので、気軽に取り入れやすいんですね。

重ねて置くことで、簡単に梅1kgあたり1.5〜2kgの重さも作れます。

500mlや1L、2Lのペットボトルなら、重さを細かく調整できて便利ですね

衛生面や安定性を保つための工夫

代用品を使うときに気をつけたいのが、清潔さと安定性。

ペットボトルや袋の表面はしっかり洗って乾かし、可能ならアルコールで拭いておくのが望ましいです。

また、倒れたりズレたりしないように、容器の中心にバランスよく置くのもポイント。

袋に水を入れた“水袋”を使う場合は、二重にしておくと破れにくくなりますよ。

よく使われる代用品と注意したい例

梅干し作りでよく使われている代用品は以下のようなものです:

- ペットボトル(500ml〜2L)

- ジッパー付き保存袋に水を入れた水袋

- 小さな皿の上に水を入れたコップ

これらは家庭で準備しやすく、重さも調整しやすいのが利点です。

ただし、不安定な容器や密閉されていない袋は中身が漏れるおそれがあるので、慎重に選びたいところですね。

重石なしで梅干しを漬ける方法と考慮すべき点

重石を使わない方法の特徴と工夫

最近は「重石なし」で梅干しを漬ける方法もよく見かけますね。

使うのは保存袋やジッパー付きの袋。梅と塩を入れて空気をできるだけ抜き、冷蔵庫などの涼しい場所で保存する方法です。

重石の代わりに袋内の密閉状態と塩分が梅酢を引き出すカギになります。

スペースをとらず、容器も不要なので、小規模に試したい人にも向いています。

うまくいきやすくするための条件と考え方

重石を使わない場合でも、いくつかの条件を整えると進めやすくなります。

- 完熟して柔らかめの梅を選ぶ

- 粒子の細かい塩を使う

- 空気をしっかり抜いて密閉する

- 冷蔵庫など一定の温度で保存する

こうした工夫によって、梅酢が出やすくなり、漬かり具合も安定しやすくなります。

重石がないぶん、密閉性と環境の整え方がポイントですね。

重石なしの場合の保存と管理の注意点

重石なしで漬けた場合、空気との接触が増えやすいため、保存中のチェックはこまめにしたいところ。

袋が膨らんできた場合は、空気を抜いて再密閉することで、梅の浮きやカビのリスクを抑えやすくなります。

また、袋の中の梅酢の濁りや変色がないかも定期的に観察しておくと安心。

透明な袋だと状態が見やすく、管理もしやすくなりますよ。

重石の使い方でよくある失敗例とそのときの考え方

重すぎて梅が潰れた場合の見直しポイント

漬けた梅を見て「なんだか潰れてるかも…」と感じたら、重石が少し重すぎた可能性があります。

特に熟したやわらかい梅は、力がかかりすぎると形が崩れやすいんですね。

潰れた梅は傷みやすくなることもあるため、使用する梅に合わせて最初の重石の重さを調整するのもひとつの工夫です。

潰れてしまった梅は取り分けて、先に食べ切るなどの活用もアリです。

軽すぎて梅酢が上がらない原因の傾向

逆に、梅酢がなかなか出てこない場合は、重石の重さが足りていないか、梅が硬めの状態だった可能性もあります。

気温が低い場所で漬けていると、梅の水分が引き出されにくくなることも。

こうしたときは、重石を少し足してみたり、容器を日当たりのよい場所に移すことで変化が見られることもあります。

カビや濁りが出たときに試したい対処の工夫

梅干し作りでいちばんドキッとするのが、表面に白っぽい膜や濁りが出たとき。

でも、慌てずにまず観察を。白い膜の正体が酵母だったということもあります。

異臭や明らかな変色がなければ、清潔なスプーンなどで取り除き、必要に応じて梅酢に焼酎を少量加えるなどの対処法もあります。

状態を見ながら、今できることを選んでいくのが安心への近道です。

塩漬けから土用干しまでの流れと重石の関わり

塩漬け初期に重石が果たす役割

梅干し作りのスタートは、なんといっても塩漬け。ここで重石の出番です。

梅から水分を引き出して、梅酢を上げるのが重石のいちばんの仕事。

しっかり梅酢が出ることで、梅が空気に触れずに済み、カビの発生を防ぎやすくなります。

目安としては、梅の重さの1.5〜2倍くらいの重石がちょうどよいとされています。

最初の数日は、がっつり重めでスタートするのがセオリーですね。

白梅酢が上がった後の管理方法

梅酢がしっかり上がってくると、容器の中は安定してきます。

この時点では、重石を軽くしていくフェーズに入ります。ただし油断は禁物。

梅がきちんと沈んでいるか、梅酢が濁っていないか、容器のフタや縁に白っぽいものがついていないかなど、こまめに観察しておくと安心です。

白梅酢はあとで再利用もできるので、状態を良く保っておくと後々の楽しみも広がります。

土用干し前後で重石をどう扱うか

土用干しの頃(7月下旬〜8月初旬)は、梅干し作りの仕上げともいえる工程です。

この時点では、重石の役目はもうおしまい。

干す前に重石は外しておき、梅をていねいに取り出してザルに並べ、日差しの下で干していきます。

干し終えた梅は、すぐに保存してもよいですし、梅酢に戻して風味を落ち着かせる方法もあります。

どちらにしても、重石はこの時点で完全に引退というわけです。

初心者でも取り組みやすい梅干しの重石ステップガイド

準備から漬け込みまでの基本の流れ

「いざ梅干し作り!」となっても、最初は何から始めていいかわからないもの。

ざっくりとした流れはこんな感じです:

1.梅を洗ってヘタを取り、水気をしっかり拭き取る

2.容器に梅と塩を交互に入れる(塩分は梅の15〜20%が目安)

3.ラップや落としぶたをのせ、重石をセット

4.冷暗所に置いて梅酢が上がるのを待つ

この4ステップを押さえておけば、まずは大きな失敗は起こりにくくなります。

重石の調整と進め方のスケジュール例

梅干し作りは、日ごとの変化を見ながら進めるのが面白いところ。

ざっくりとした調整のスケジュールはこんな感じです:

【初日〜3日目】重石は梅の2倍ほどでしっかりプレス

【4〜7日目】梅酢が上がったら重石を半分に

【1週間以降】梅が潰れそうならさらに軽く

【梅雨明け】重石を外して土用干しへ

このように、段階的に重石を変えていくことで、梅の状態に合わせた管理がしやすくなります。

迷ったときの確認ポイントと参考の工夫

「これで合ってるのかな?」と不安になるのも、梅干し作りの“あるある”です。

そんなときのチェックポイントはこちら:

- 梅がきちんと梅酢に沈んでいるか

- 表面にカビや変色がないか

- 梅酢の色や香りに異常がないか

また、写真を撮って記録を残しておくのもおすすめ。

来年の参考になったり、「前回より梅酢の上がりが早いかも?」なんて気づきもあったりします。

自分だけの“梅ノート”があると、ちょっと誇らしい気分にもなりますね。

まとめ

梅干しの重石は、「いつまで使うの?」という素朴な疑問から始まり、意外と奥が深いテーマです。

梅酢が上がるまでの期間、重石の重さの調整、外すタイミング、そして代用品を使った工夫まで、見どころはたくさん。

重石はずっと必要なわけではなく、梅の状態を見ながら柔軟に対応していくのがポイントです。

失敗を完全に防ぐことは難しいかもしれませんが、丁寧に観察しながら進めていけば、自分なりの“梅干しのペース”が見えてきます。

重石と梅と、ちょっとした日常の気配りで、じんわり愛着の湧く一瓶ができあがっていく過程を楽しむのもいいですね。