市役所に書類を郵送する際、「封筒の書き方が正しいか不安」と感じたことはありませんか?

送り方に特別なルールがあるように思えて、迷ってしまう方も多いですね。

この記事では、市役所宛ての封筒の基本マナーから、サイズや書き方の具体的なポイント、返信用封筒の準備方法まで解説します。

郵送時の注意点やよくある疑問にも触れながら、社会人として恥ずかしくない対応ができるよう、順を追ってご紹介していきますね。

・市役所宛の封筒の正しい書き方が知りたい

・御中や様の使い分けで迷っている

・封筒のサイズや向きの選び方に悩んでいる

・返信用封筒の準備方法を知りたい

・郵送時のマナーや注意点を確認したい

市役所に送る封筒の基本ルール

表面と裏面の書き方のポイント

封筒の表面には、送り先である市役所の正式名称と所在地を書きます。

表面の右上に切手を貼り、中央に市役所名と住所を大きく書くのが基本ですね。

裏面には、自分の住所と氏名を左下に記載します。

これにより、万が一配達できなかった場合に返送される仕組みになっています。

宛名と敬称の使い方

市役所は組織ですので、個人宛ではなく組織宛にするのが基本です。

そのため、「市役所 御中」と書くのが一般的ですね。

具体的な部署名が分かっている場合は、「○○課 御中」と記載します。

担当者の個人名が分かっているときだけ、「○○様」とするのが適切です。

「御中」「様」の使い分けに迷ったら

「御中」は組織や部署宛、「様」は個人宛に使います。

例えば、「市民課 御中」「担当者名 様」といった使い分けが必要ですね。

両方を併記することは誤りとなるため、どちらか一方だけを書くようにしましょう。

封筒のサイズと書式の選び方

横書き・縦書きの違いと使い分け

公式な場では縦書きが無難とされることもありますが、特に定めがない限り、横書きで差し支えないのが一般的です。

和封筒を使う場合や、より丁寧な印象を与えたいときは縦書きが良さそうですね。

一方、長形3号などの洋封筒を使うときは横書きが自然です。

書類や封筒の種類に合わせて選びましょう。

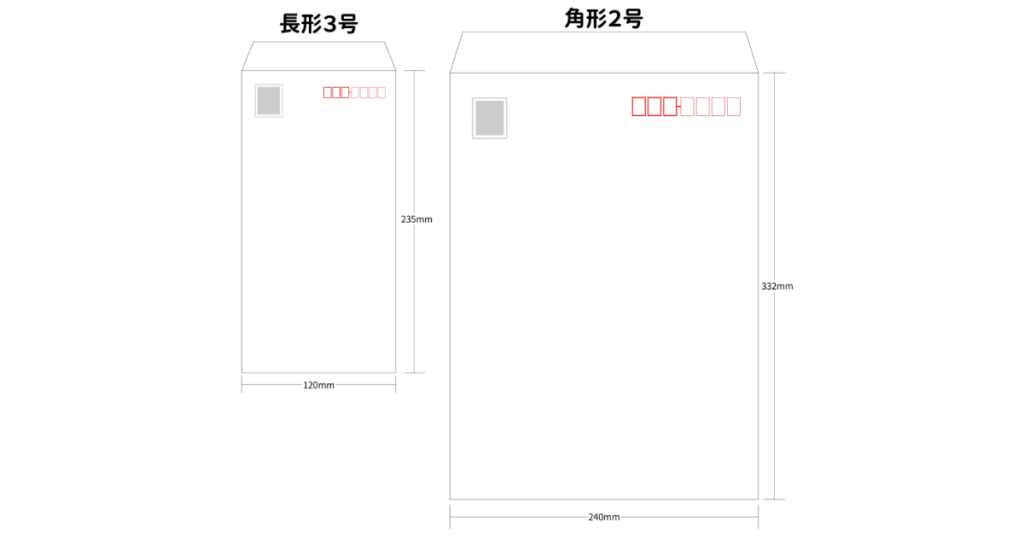

市役所宛に適した封筒サイズとは

A4サイズの書類を三つ折りにして送る場合は「長形3号(120×235mm)」がよく使われます。

折らずに送りたい場合は「角形2号(240×332mm)」がおすすめですね。

相手にとって読みやすく、扱いやすいサイズを選ぶことも配慮の一つです。

書類送付に向いている封筒の種類

- 長形3号(A4三つ折り用)

- 角形2号(A4そのまま用)

これらが市役所宛てによく使われる封筒です。封筒の色は白や薄いクリーム色が無難ですね。

ビジネス用途では、透けにくい二重構造の封筒を選ぶと、個人情報保護の観点からも安心です。

封筒に書くべき必要情報

自分の住所や氏名の記載位置

封筒の裏面左下に、自分の住所・氏名・連絡先を明記します。

特に電話番号を書いておくと、万が一の連絡にも対応しやすくなりますね。

法人でなくても、このような記載は丁寧な対応として好印象を与えます。

提出書類の在中表示はどうする?

提出する書類名を封筒の表面に「○○在中」と朱書きすることで、受け取った相手がすぐに内容を確認しやすくなります。

例えば、「住民票在中」「申請書在中」といった形ですね。必ず赤字で目立つように書きましょう。

担当者宛の書き方と注意点

具体的な担当者名が分かっている場合は、「○○課 ○○様」と書きます。

ただし、担当者不明の場合は「○○課 御中」とするのが適切ですね。

迷ったときは、組織宛てにしておくと間違いがありません。

返信用封筒の用意と記載方法

返信用封筒が必要なケースとは

- 申請書を送付し、控えの返送を希望する場合

- 書類審査後に証明書などを受け取る手続き

- 返信が求められている申請や依頼

市役所から特に指定がない場合でも、返信が必要そうなときは、念のため返信用封筒を同封しておくと親切ですね。

宛名や住所の正しい書き方

返信用封筒には、自分の住所・氏名を宛名として表面に記載します。

市役所名を書く必要はありません。返信時の負担を減らすため、あらかじめ記入しておくことが基本ですね。

切手や折り方の基本マナー

返信用封筒には、適切な料金分の切手を事前に貼っておきます。

郵便料金は重さやサイズによって変わるため、事前に確認しておくと安心ですね。

また、返信用封筒は二つ折りや三つ折りにしてもマナー違反にはなりません。

ただし、シワや破損がないよう丁寧に折ることを心がけましょう。

送付状をつけるべきか?

送付状が必要な場面とその意味

- 複数の書類を送るとき

- 返信用封筒を同封するとき

- 特別な依頼や説明が必要なとき

送付状はビジネス文書では一般的ですが、市役所宛ての申請書類などでは送付状を必ず求められるわけではありません。

書き方のポイントと封筒内での位置

- 日付

- 宛先(○○市役所 ○○課 御中)

- 差出人の住所・氏名

- 簡単な挨拶

- 送付する書類の一覧

- 連絡先や問い合わせ先

封筒に入れる際は、書類の一番上に添えておくと、相手が内容を確認しやすくなりますね。

「各位」「御中」などの言葉選び

複数人に向けて書く場合は「各位」を使いますが、市役所の特定部署宛てであれば「御中」が適切ですね。

「様」や「先生」は個人宛ての場合に使います。

状況に応じて、間違いのない表現を選びましょう。

書類の送付方法と郵送時の注意点

普通郵便と特定記録の違い

普通郵便は、一般的な郵送方法ですが、追跡や到着証明はつきません。

一方、特定記録郵便は、郵便局が配達記録を残してくれるため、送ったことを証明したい場合に適しています。

| 普通郵便 | 追跡なし・安価 |

| 特定記録郵便 | 追跡あり・やや高価 |

大切な書類や期限があるものは、特定記録郵便を選ぶと安心ですね。

郵送前の最終チェック項目

- 宛先・住所・敬称に誤りがないか

- 自分の住所・氏名・連絡先が記載されているか

- 同封書類に漏れや間違いがないか

- 返信用封筒や送付状が同封されているか

- 切手料金が不足していないか

これらを事前にチェックすることで、送付後のトラブルを防ぐことができます。

トラブルを防ぐための送り方

大事な書類は、可能であれば郵便局の窓口から発送すると安心です。

特定記録や簡易書留など、追跡サービスを活用することで、万が一の紛失リスクも軽減できますね。

よくある疑問とポイント

市役所とその他官公庁の違い

市役所は自治体の窓口業務を担う機関ですが、法務局や税務署などの官公庁とは運営主体が異なります。

それぞれ送付先や書き方のマナーはほぼ共通していますが、提出先名称を正確に記載することが重要ですね。

提出前に確認しておきたいこと

- 提出期限に間に合うか

- 必要書類がすべて揃っているか

- 書類に記入漏れや誤字脱字がないか

これらを事前に確認しておくことで、手続きのやり直しを防ぐことができますね。

不安を減らすためのちょっとした工夫

- 送付前にコピーを取って保管する

- 追跡可能な郵送方法を利用する

- 到着予定日を把握しておく

このような工夫をしておくことで、万が一のトラブルにも落ち着いて対応できますね。

まとめ

この記事では、市役所宛てに書類を送る際の封筒の書き方やマナーについて、具体的に解説しました。

封筒の表面・裏面の正しい記載方法や、宛名・敬称の使い分け、封筒サイズや書式の選び方など、基本的なポイントを押さえることで、社会人として失礼のない対応ができますね。

また、返信用封筒や送付状の準備、郵送方法の選択、送付前の最終チェックまでをしっかり行うことで、スムーズな手続きが可能になります。

郵送手続きは一見シンプルに思えますが、細かな配慮や確認が求められる場面でもあります。

ぜひ本記事を参考に、安心して市役所への郵送対応を進めてくださいね。